你不能总是演“小子”,你现在是大明星了,一定要慢慢开始成为“英雄”!

————导演:【陈嘉上】

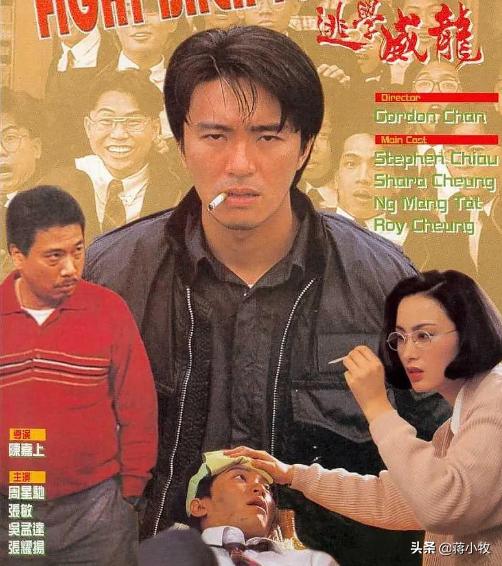

1991年7月18日,在香港戏院中,一场以“神秘午夜场”为噱头的作品提上日程,没有报纸宣传,也不会告知片名与演员,只能亲自到戏院看海报,才能一睹神秘作品的风采,它就是——《逃学威龙》。

本部作品由陈嘉上执导,周星驰、吴孟达、黄炳耀、张敏主演,一经上映在第二周,就打破了电影“全港午夜场”、“全港四点场”、“第二次四点场”、“开市第一日”、“周六”、“周日”及“上映第一周”的所有票房记录,最后更是以4382万港币的票房,打破了“香港电影票房纪录”,夺得了“年度票房冠军”

该片是周星驰继《赌圣》之后,第二次打破“香港电影票房纪录”,同时也是周星驰早期最具代表性的“无厘头”经典佳作之一。

由本片就能看出,早期的周星驰无厘头风格就已初具规模,他仿佛就是为无厘头而生,一切搞笑元素信手拈来,让人从头笑到尾,那些诸多的段子不再是那种为了搞笑而搞笑,取而代之的更是一种轻松加娱乐,那种一本正经的搞笑态度,明明像是无关紧要的,可就是让人捧腹大笑。

而本片不仅让周星驰从单纯无厘头搞笑的小人物,转变为一个英雄形象,更是让他在探索戏路的过程中越走越宽,甚至更是“拯救了”90年代初期低迷的港片市场。

当时港片活力衰退,演员青黄不接,等等一系列的因素使得港片市场遇到了前所未有的危机。但《逃学威龙》的出现不仅为当时混乱的市场,注入了一股“活力”,更是在港台掀起了一股校园影片的热潮!

今天,我们就来扒一扒《逃学威龙》幕后的那些趣事!(PS:一二部混写)

01.餐桌上的剧本

①:

《逃学威龙》改编自一部爱情片!

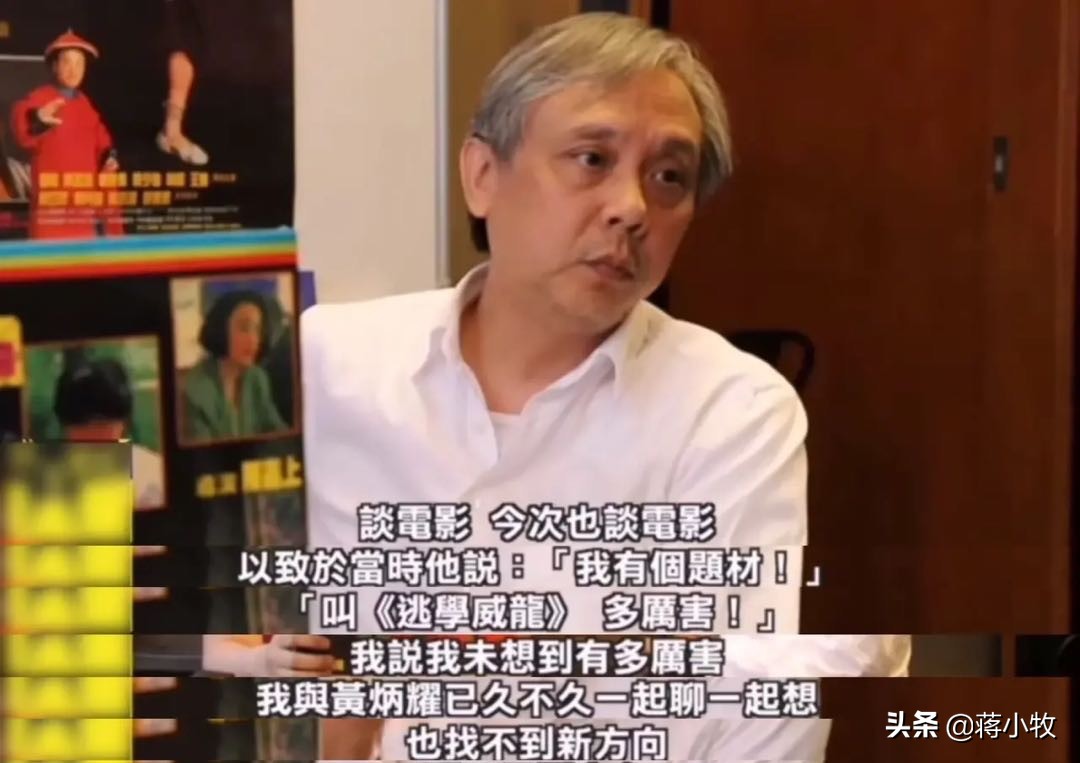

1991年,向华强约导演陈嘉上一起吃饭,酒足饭饱之后,向华强告诉陈嘉上说:“我现在有个剧本叫作《逃学威龙》很厉害的。”

而陈嘉上却说:“听这个名字我想不到它有多厉害。”

此时向华强手中《逃学威龙》的第一版剧本,是由编剧黄炳耀(夺命剪刀脚)所写,故事大纲参考的是国外一个警察到学校扮演老师卧底的故事,作品的题材是一部爱情故事。

在几人闲聊之间,向华强便让陈嘉上给给意见,陈嘉上在大致的看完剧本后,与黄炳耀聊了很久,却没有给出什么实际上的建议,毕竟事发突然,时间也不够因此陈嘉上也没有什么思路。

②:

最初主角并非周星驰!

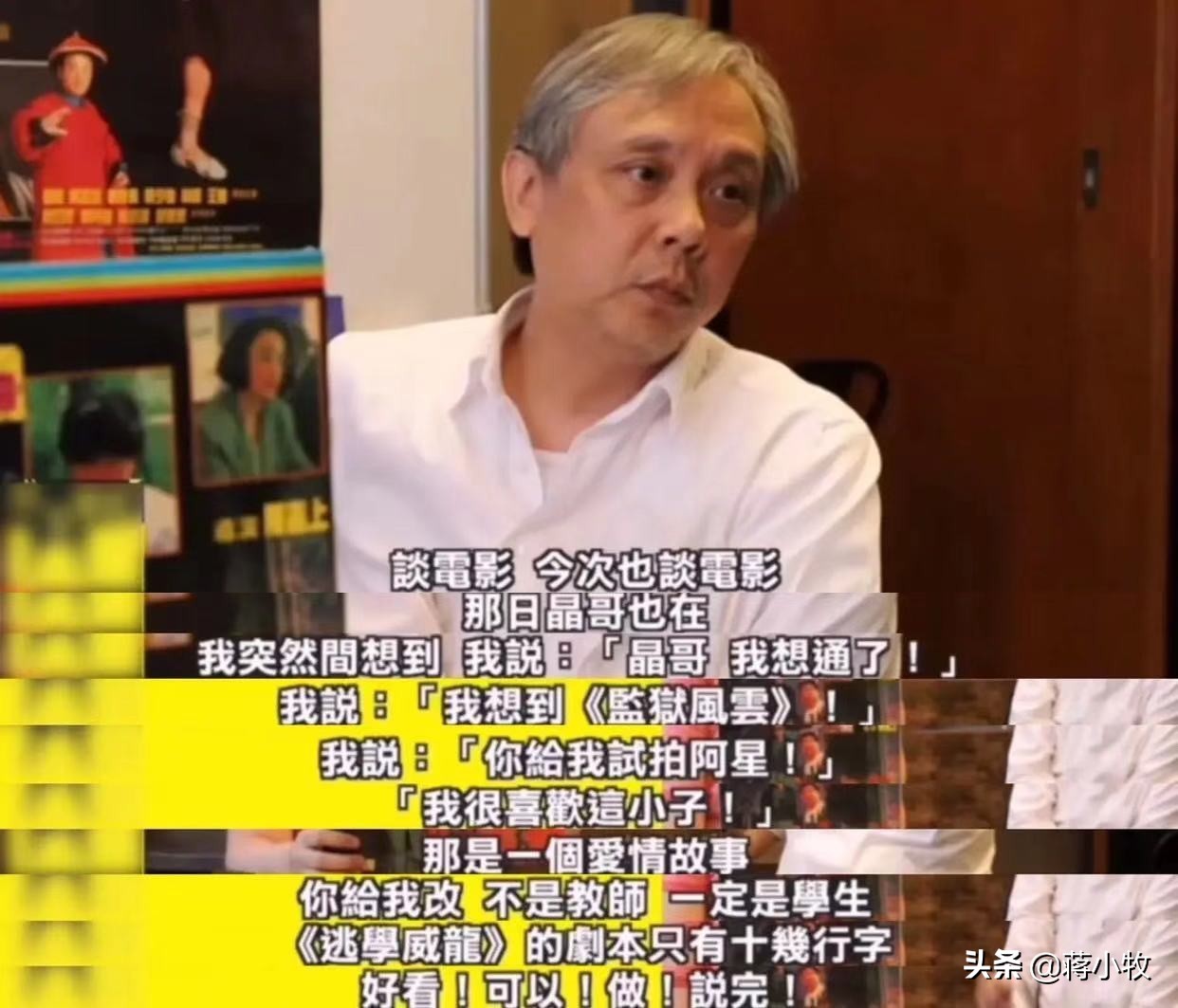

后来,没过多久向华强再一次约陈嘉上去家里吃饭,当时王晶、黄炳耀几人也在场,席间众人再次聊到了《逃学威龙》的剧本。

而在谈笑之间,陈嘉上突然话锋一转对着王晶说到:“我想通了。”

王晶好奇地问:“你想通了啥?”陈嘉上说:“我想到了电影《监狱风云》,《逃学威龙》不一定非要扮演老师,学生也可以,把剧本给我,我给你试个新东西。”

由于当时原定的男主角并不是周星驰(PS:网上谣传是李克勤,但我找了很多资料没有当事人采访佐证,全是坊间传闻),而是周星驰的《新精武门》刚上映,陈嘉上看了后非常喜欢,于是就对向华强说:“你给我试拍周星驰。”

王晶和向华强都很惊讶:“啊?阿星?”陈嘉上说:“没错,我很喜欢这小子,我觉得他真的可以。”

于是向华强出面亲自找周星驰谈,最后才定下由周星驰来出演《逃学威龙》。

而当陈嘉上拿着只有10行桥段的剧本找到向华强时,向华强对陈嘉上表现了极大的信任:“好看、可以、做!”

并且让王晶做监制,有什么问题就让王晶解决。

02.周星驰的“英雄路”

出演

当时周星驰的《新精武门》刚上映不久,周星驰其中的无厘头喜剧深深地吸引到了陈嘉上,虽说喜欢但陈嘉上还是发现了周星驰身上的“短板”————所有角色都是以小人物为主。

因此,当向华强和陈嘉上找到周星驰时,陈嘉上直言不讳地对周星驰讲:“你不能老是演“小子”,你现在是大明星了,一定要慢慢开始成为“英雄”。”可周星驰却很迷茫,因为他也不知道从何开始做出改变便陈嘉上:“我该如何变过来?”

陈嘉上说:“如果你相信我,我这里有个剧本,我可以把你拍成一个“大英雄”!也许在陈嘉上眼中,周星驰曾经饰演的角色大多都是一些“摆地摊式的”小人物,周星驰不该千篇一律,他应该尝试很多类型、风格的角色,就这样周星驰正式加入了《逃学威龙》剧组。

②:

陈嘉上信心来源

在《逃学威龙》开机后第10天,晚上收工后,陈嘉上与周星驰以及一众工作人员便跑到冲印公司,因为当时比较落后,并没有现在拍戏时的监视器,编导收工后的第一件事就是往冲印公司跑,看看今日拍摄效果。

当几人一起坐下来观看前日的拍摄成果时,几人在冲印公司是笑得前俯后仰,这时陈嘉上就对当时还是副导的林超贤(代表作《红海行动》)说:“超贤,这部戏中了!”

一旁的周星驰笑道:“好玩,确实中了!”

可林超贤却说:“导演我们这才拍了10天。”陈嘉上说:“可是我们这10天里每天看片都是笑得人仰马翻,更何况观众!有多少电影中有这样10个点,让你笑得这么开心?”林超贤说:“也对!”

自此陈嘉上更有信心,拍戏也更加的轻松,在片场也更加的放得开,每天都是在和周星驰打闹中度过的,甚至有时拍戏会临时改戏,让周星驰和吴孟达都不知道彼此的剧本,陈嘉上就在一旁抓拍。

至此《逃学威龙》的拍摄进程渐入佳境。

03.加戏与改戏

①:

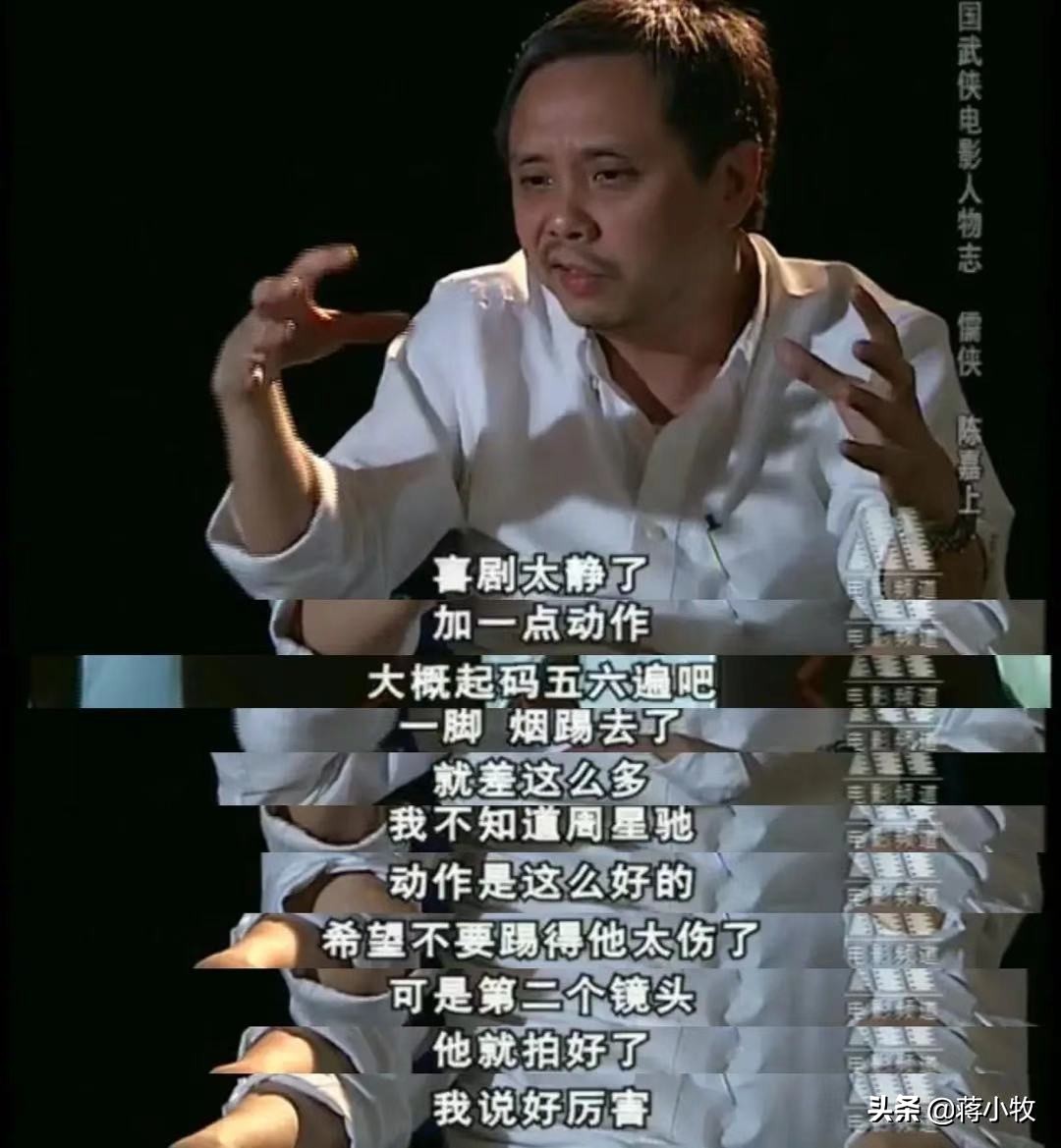

当拍摄到天台上那场戏份时,由于陈嘉上觉得整部作品都是喜剧太静了,因此突发奇想临时为周星驰设计一个动作,也就是天台上那场踢烟的动作戏。

开拍前陈嘉上心想:“大概要拍5、6遍吧!”结果不曾想周星驰二话没说,直接一个鞭腿踢了过去虽然没有踢到,离烟头还有一个手指的距离,但是腿法相当完美。

于是准备第二次开拍,起初陈嘉上是完全没有想到周星驰有这么好的身法,看了这第一脚后,他也开始犯嘀咕了:“希望不要把这个演员踢得太伤!”

结果万万没有想到,这一次周星驰直接完美地提中了,陈嘉上看到后不禁感叹道:“好厉害,这家伙肯定是李小龙迷。”

②:

众所周知星爷是个地地道道的李小龙迷,学校时的他经常会拉上梁朝伟去拍一些,模仿李小龙视频以作纪念,并且在他的作品里,都有着诸多向李小龙致敬的桥段《新精武门》《食神》(原谅我暂时想到这两部),等等都能看到李小龙熟悉的“身影”。

当后来有人问到周星驰,《逃学威龙》让他最难忘的是什么?他直言到就是天台上的这场戏,虽然只有短短一个动作镜头,但是他也很满足,并且当时他觉得自己踢得跟李小龙一样,完全满足了他这个李小龙迷一展身手的梦想!

③:

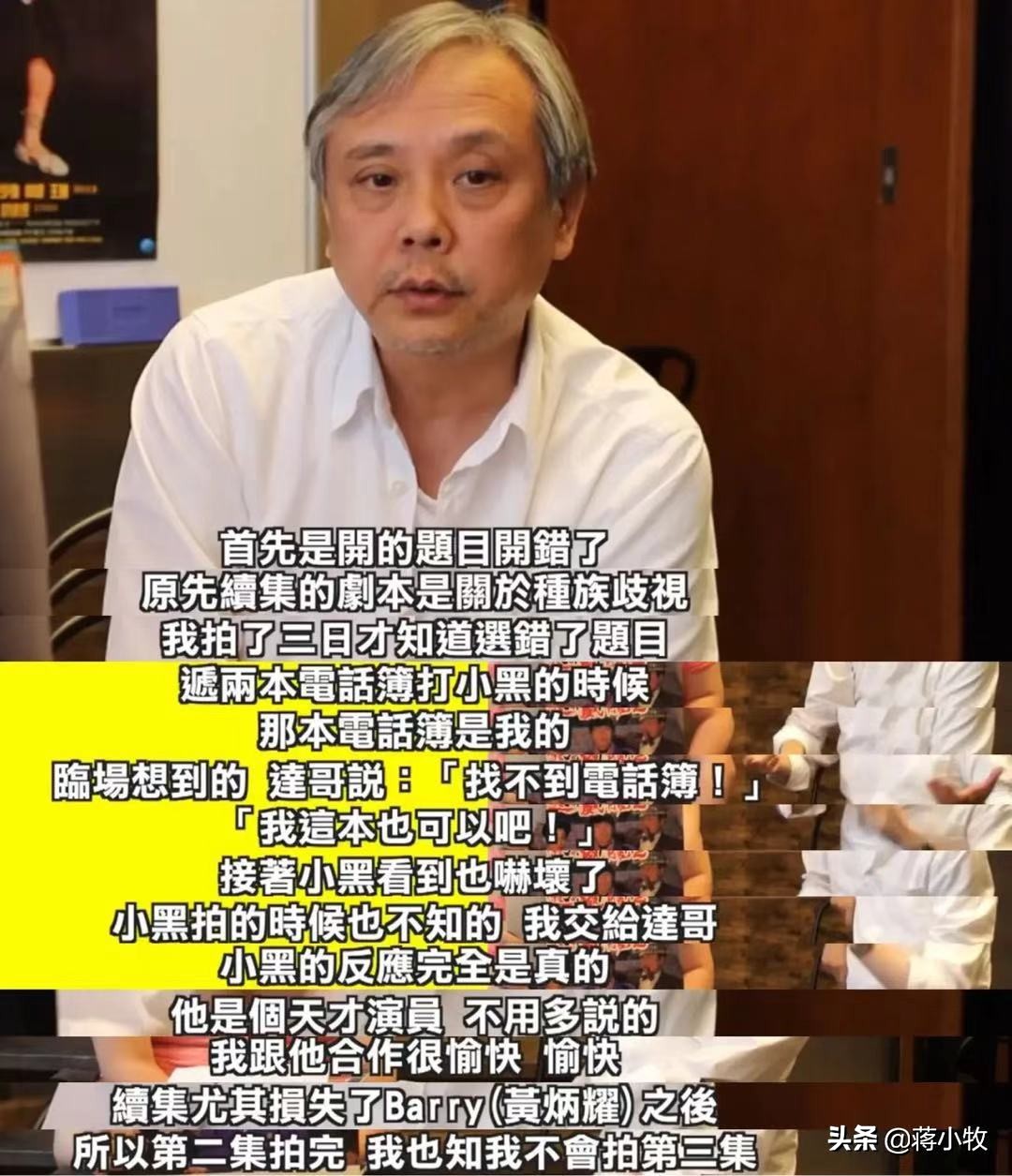

《逃学威龙》2

在拍摄《逃学威龙2》期间,有一场周星驰和吴孟达“严刑逼供”柯受良的戏份!

其实,这场戏是剧本里没有的,这里的剧情只是一笔带过。

但在开机前,导演陈嘉上突发奇想到,在曾经的老电影中有很多严刑逼供的情节,继而便偷偷地向周星驰和吴孟达提议,临时加一些笑点。

最终在三人的合计下,决定采用铁锤砸胸口,用书本垫在胸口防止有外伤的方式,来对柯受良逼供,但三人找了很久都没有找到书本,周星驰便建议用电话薄,可吴孟达当时又没带,陈嘉上就将自己的电话簿交给了吴孟达。

后来正式拍摄时,由于这个设计是三人临时设计的,柯受良当时并不知情,临时加了这样一场戏,所以柯受良当时的反应全是真的!

④:

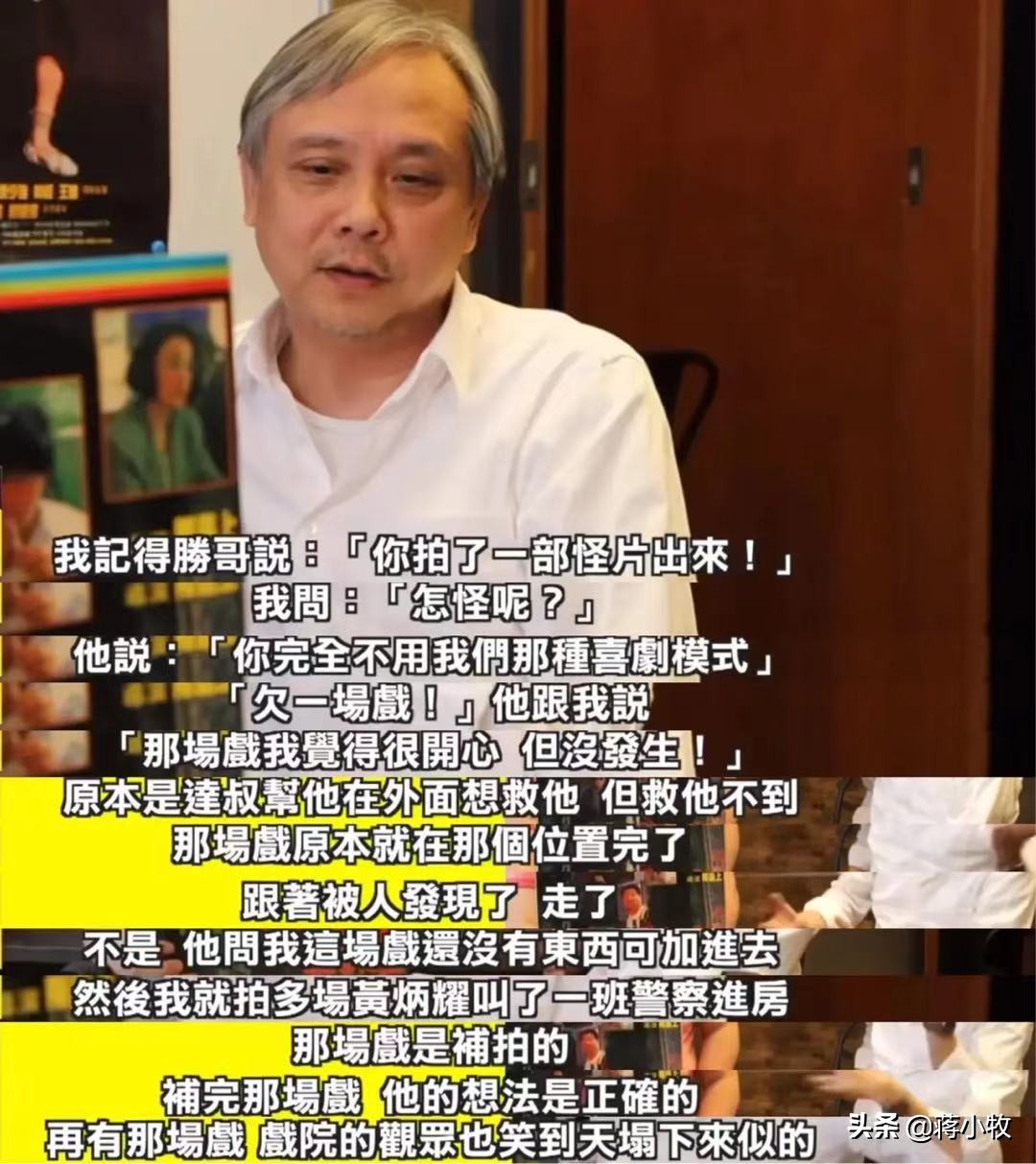

向华胜的建议

陈嘉上拍完《逃学威龙》之后,便拿上底片向向华强、向华胜两兄弟交差,可当向华胜看完影片之后,却对陈嘉上说了一句话:“你拍了一部怪片出来!”

当时陈嘉上就很纳闷儿:“怎么怪了?”向华胜却说:“你完全没有用我们那种喜剧片的模式,你这种喜剧不是很适合。”

向华胜想了想又说:“你差一场戏,那场戏我觉得很开心,但是爆点始终没有出来!”

向华胜口中的那场戏便是“周星驰作弊”的戏份,原片中其实在吴孟达抛完水果被人抓走之后就结束了,但向华胜认为这里其实还可以加一些东西进去,于是便让陈嘉上想想办法,让这场戏能不能再丰富一下。

最终在陈嘉上的苦思良久之后,临时补拍了一场戏,让黄炳耀叫来一班同事帮周星驰一起作弊。

直到这部戏在午夜场上映后,陈嘉上才明白向华胜的想法是非常正确的,因为当时午夜场笑声最大的便是这场戏!

⑤:

关于《逃学威龙》3

据导演陈嘉上透露,《逃学威龙2》其实是一部“失败之作”,第二部最开始其实讲的是一个关于“种族歧视”的题材,但拍了三天陈嘉上才发现自己选错了题,最后在万般权衡之下,才决定将错就错,继续以“错误”的方式拍摄,这才有了我们看到的这版《逃学威龙2》。

而原本,第三部其实是由陈嘉上继续执导的,只因好友黄炳耀(第一部编剧,客串了“夺命剪刀脚”)的逝世,难以从悲伤中抽离,便无心拍摄第三部!

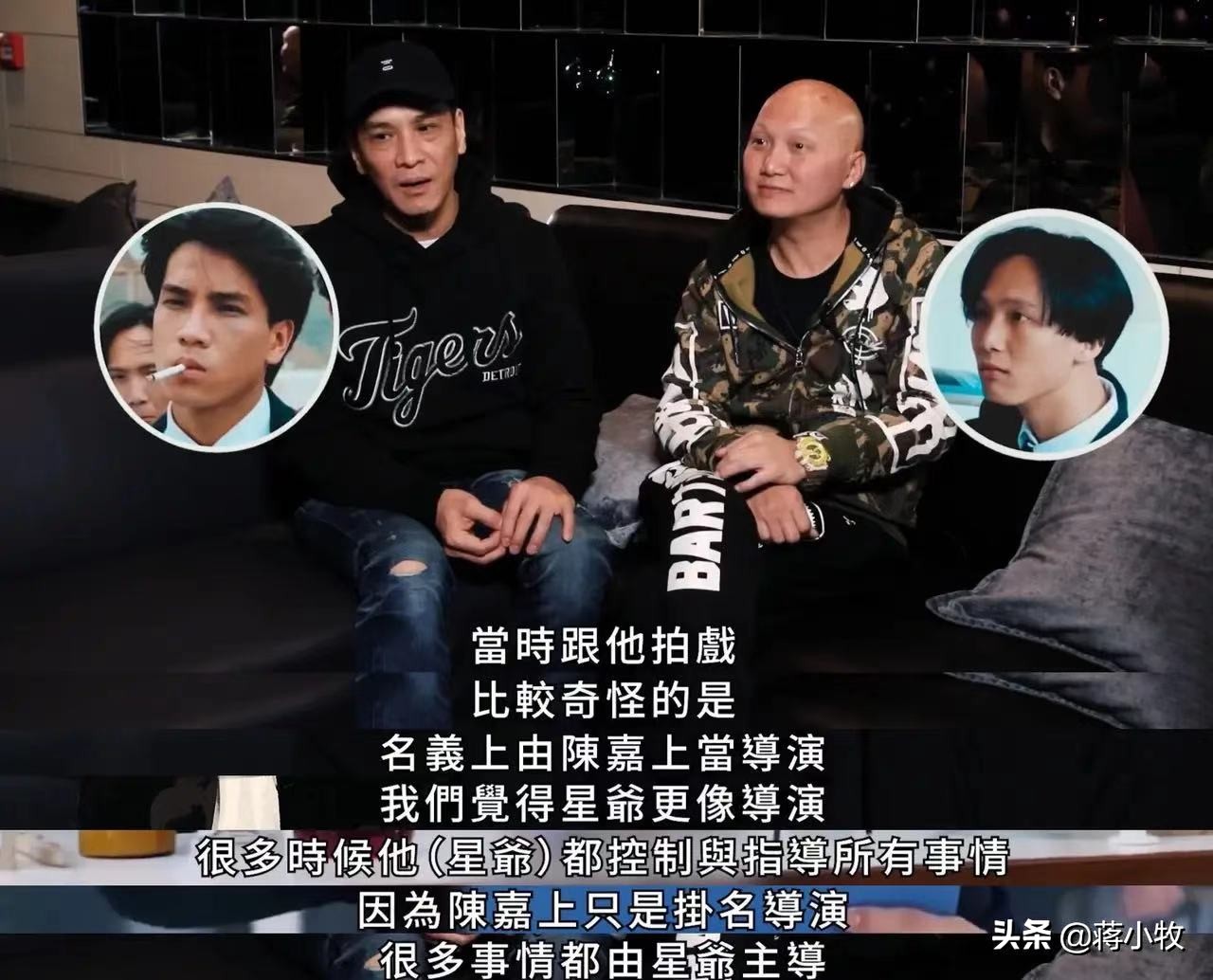

04.《逃学威龙》周星驰更像是导演

据《逃学威龙》演员,梁十一、谢伟杰爆料:

《逃学威龙》名义上是由陈嘉上执导,但周星驰却更像是导演!梁十一回忆拍逃学威龙时,比较奇怪的是这部电影陈嘉上就像是一位挂名的导演,而周星驰却更像是一位导演,片场很多时候都是由周星驰把控,比如演员的台词以及动作有没到位的地方,都是由周星驰在做执导。

并且据梁十一回忆,周星驰在休息的过程中,很少说话,自己上去搭讪,他也不会理会自己,总是一个人盯着拍摄现场,就像是一台电脑一样,不停的在运行(想事情)。

虽然私底下双方很少接触,但一旦开始拍戏,周星驰就像是变了一个人似的,会经常提点梁十一,哪些对白做得不到位,哪些地方不够“抢镜”(原本导演应该给予自己的镜头没有到位)周星驰都会提出来,周星驰的这些“动作”让演员梁十一受用颇深!

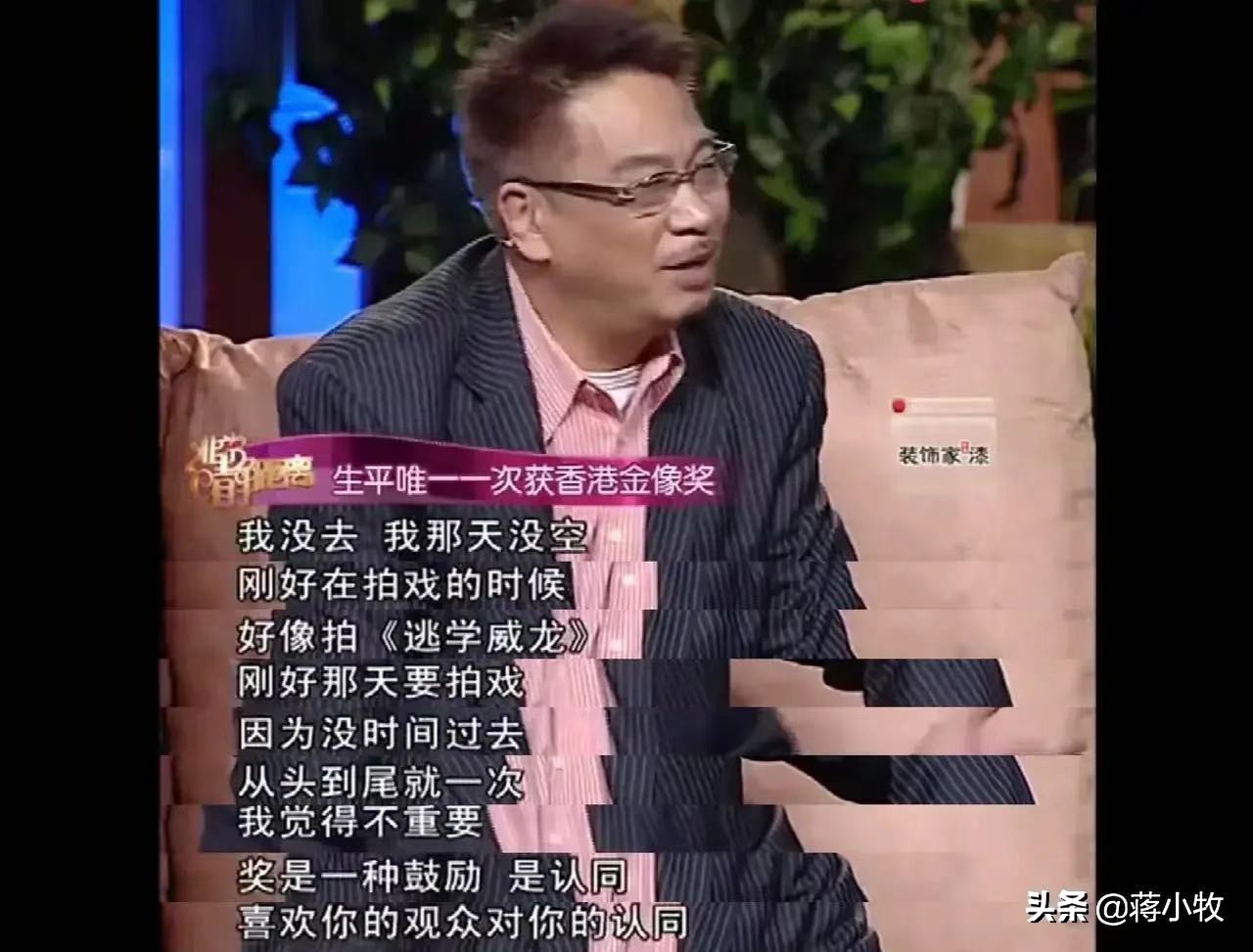

05.吴孟达唯一一次获得金像奖,却因本片出过颁奖典礼。

①:

吴孟达在拍摄《逃学威龙》期间时,突然接到了金像奖组委会的电话,组委会告知吴孟达他获得了最佳男配角奖,并邀请他参加颁奖典礼!但是当时吴孟达除了惊讶之外,内心可以说是“毫无波澜”。

因为颁奖晚会那天,吴孟达还有几场戏重要的戏份要拍,根本所以没有时间过去,于是就遗憾的错失了这次颁奖典礼,但令谁也没有想到的是这是达叔演艺生涯第一次获奖,也是最后一次获奖!

后来在一次采访中,吴孟达被问到:“那一次没有去拿奖是不是感到很遗憾?”而吴孟达却直言:“并不遗憾,因为奖杯并不重要,奖杯只是一种鼓励,一种认同,能拿奖肯定很开心,但我认为更重要的是电影圈和观众对你的认同,对你的鼓励这才是最重要的,而不是那个奖杯和一群人对你的鼓掌的人!”

②:

导演陈嘉上在担任金像奖主席时,曾说过这么一句话:“有个人我觉得欠他一个金像奖,那就是吴孟达,论演出谁可以给我说吴孟达不行?”

由此可以看出,达叔的表演已经远远超过,香港金像奖的荣誉!

达叔一生演绎了无数的经典角色,但大多都是以“陪衬”的身份出现,不管是浑浑噩噩的老爸,还是凶神恶煞的反派,他都驾驭得游刃有余,他基本将所有的市井人物演了个遍,凭借其入木三分、不留痕迹的表演方式,可以毫不夸张的说,达叔可以挤进香港电影中“黄金配角”的前三名!

如今,随着年龄的增长,达叔身体愈发的被病痛困扰,拍戏也是越来越少,不知道将来能否有机会看到他和星爷再一次合作。

写在最后

1992年,被称为“周星驰年”,因为在这一年中,他的喜剧风潮席卷整个香港,这一年票房前十的作品,周星驰就占了七部,并且前五都与他有关系,而《逃学威龙》系列就是这一时期的作品。

在《逃学威龙》系列中,除了有周星驰经典的无厘头喜剧,更有那些难以复制的惊艳配角,软饭硬吃第一人“曹达华”达叔、“夺命剪刀脚”黄炳耀、叶德娴饰演的霸王警花、自带笑点的“小黑”、诱惑妩媚的张敏、清纯可人的朱茵.....正是因为有了这些难以替代的配角,周星驰才将自己的无厘头推向了最高峰!

《逃学威龙》可以称得上是周星驰的一部“转型”之作,用陈嘉上的话来讲就是,从小人物变为一个英雄,尽管片中还是有着很多喜剧的噱头和笑料,但与王晶和星爷合作的几部戏相对比,本片的娱乐性更强,同时也更加的“耐看”!

从曾经的悲催小人物,到本片的“英雄形象”,从而奠定了往后人物角色的发展。同时本部作品也算了“周星驰风格”的代表作之一,无论是作品的结构还是风格,都能看出演员的认真之处,笑料不断的校园题材也在当时引发了一阵学校题材的风潮。张敏的美,黄炳耀的才,周星驰的鬼,吴孟达的魂,共同造就了这些难得的经典佳作!

《逃学威龙》中的星爷,可以说是他最“小鲜肉”的时候,那时的他一头黑发,满脸胶原蛋白,穿着校服的样子着实迷倒了不少人,这是一部轻松加愉快 作品,但正是这样的一部无厘头的电影,让我不禁想起曾经那段不可忘却的捣鬼青春。

每每看到片中的校园剧情时,我都会想起曾经属于自己的学生时代,调皮捣蛋总爱欺负人的同学、唯唯诺诺每天被人欺负的同学、性格鲜明的老师(我们化学老师可不健忘)、深爱的妹子......

正是这样的一部回忆满满的作品,才能让我们永远铭记,那段不可忘却的捣蛋青春。

记得第一次看这部电影时,那天天气很好,我也正值年少!