电影《海蒂与爷爷》改编自瑞士女作家约翰娜·施皮里(Johanna Spyri)1880年发表的德文小说《海蒂》。小说发表这一百多年来,先后被译成50多种语言,翻拍20多次,风靡全球。

《海蒂与爷爷》说的是孤儿海蒂用纯真和善良,感动了爷爷和朋友的故事。电影大部讲述了海蒂被姨母卖到城里富人泽塞曼家当伴读的事情。今天,我想说的不是海蒂,而是富家女孩克拉拉和她的父亲。

泽塞曼先生很爱自己的女儿克拉拉,自妻子去世后,女儿得了病不能行走,他因做生意长期在外,害怕女儿出事,将她“关”在了皇宫一样的家里。克拉拉接触不到外面的世界,没有朋友,性情变的更加抑郁。最后,在泽塞曼先生外出后,克拉拉通过祖母的帮助,走出家门,去了阿尔卑斯山上海蒂爷爷家与海蒂同住了一阵子后,重新站了起来。

泽塞曼先生总是害怕坏事发生就把女儿保护在家的行为,就是心理学家丹尼尔·戈尔曼所说的被“杏仁核绑架”做出的错误决定。

今天这篇文章,我将通过电影中泽塞曼先生的行为,来分析下人为什么会被“杏仁核绑架”,并分享破除“杏仁核绑架”的方法。

01 什么是“杏仁核绑架”

著名心理学家丹尼尔·戈尔曼在《为什么情商比智商更重要》书中说:当大脑的情绪系统脱离了思考部分而独立行动时,就发生了所谓的的杏仁核绑架。

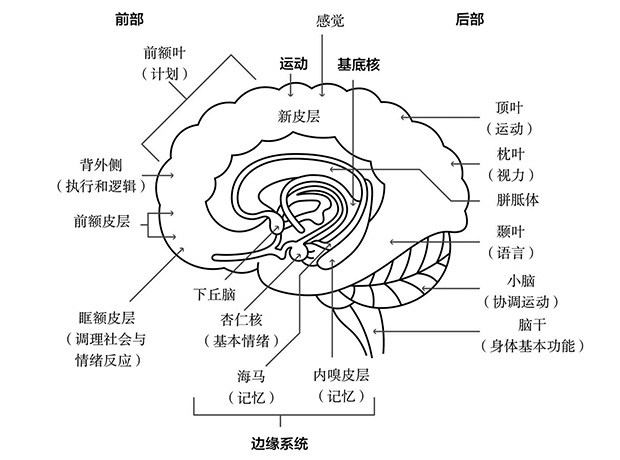

让我们先来看看大脑结构图,杏仁核在里面其实只占小小的一个地方,却是大脑最有力的区域之一。

一般来说,感官接受的信息首先传递给丘脑,丘脑通常把这些信息传播给新皮质(大脑中的推理部分)。再从新皮质传递给杏仁核,杏仁核负责将警示信息送达身体各处。当一些让人不快的东西威胁了安全感后,丘脑会绕过新皮质的监控直达杏仁核,杏仁核立马向身体发出准备战斗或者逃跑的信号:心跳加快、血压升高、呼吸加快。

当你与人争论时,你经常可以注意到一种类似于恐惧的生理反应,例如心跳加速、肌肉紧绷等,说明你已经被“杏仁核绑架”。---瑞·达利欧《原则》

电影最后,泽塞曼先生指责自己的母亲为什么将克拉拉送到又脏又全是石头的山上,因为担心孩子出事,爬山心切还摔了一跤。泽塞曼先生担心外面一切事物都有可能对女儿造成伤害的心理,就是典型的被“杏仁核绑架”了。

02 、被“杏仁核绑架”出现的过度反应

知道了“杏仁核绑架”是怎么回事,你就会懂得,如果放任自己做出本能反应的话,就很有可能会反应过度。

1、引发无用的焦虑,损伤身体

塔玛·琼斯基在《内心成长》一书中说过,事情还没有发生,阻碍你追梦或让你无法获得所需资源的,是焦虑的想法。

除开电影中泽塞曼先生出现的过度反应,日常生活中类似情况也屡见不鲜。比如有些朋友害怕飞机出事,就从不搭飞机。害怕在感情里受伤,就从不谈恋爱。害怕游泳出事,就禁止孩子接近水等。

这些行为都是被“杏仁核绑架”后出现的无用焦虑。无用的焦虑让一个人陷入对实际或者想象中的危险感到担心、害怕的状态。比如总是想象领导对你工作成果不满意,你的家人对你的成就不满意,同事们好像不喜欢你?

无用的焦虑,在精神上让人紧绷,压力大出现失眠现象。在身体上让人出现痉挛、胃痛、心慌等症状。长此以往,对身体和精神都有比较严重的危害。

2、 容易情绪失控,中伤他人

杏仁核的警示,可以维持18分钟,激起的神经内分泌作用,可以持续4小时。次数多了,容易激发焦虑、引发抑郁、损害认知功能。

在电影中,海蒂因为太想回家,出现梦游行为。家庭医生建议送走这个女孩,泽塞曼先生害怕女儿受不了打击,第一反应是激动拒绝,为此还和家庭医生发生了争执。这是“杏仁核绑架”后出现的过激现象。

这种现象,在家庭中屡屡出现,比如你辅导孩子作业,教了几遍,孩子还是不懂,你的耐心就没有了。这时你脾气上来,对着孩子一顿打,还说他傻,孩子心里和身体都受了伤,成绩更加不好了。

在感情中也是一样,我们常常听到这样的话,我真是瞎了眼找了你,你能不能有点出息,除了玩游戏你还会什么。说出这些话的背后,其实都是那一瞬间被对方的行为刺激,害怕一辈子被困在底层,导致自己被“杏仁核绑架”,说出中伤人的话来。

03 如何运用双轨道思维,破除“杏仁核绑架”?

塔玛·琼斯基在《内在成长》中说:

你必须了解,杏仁核是预设的导航器,你要全力抗拒冲动的倾向,不要每一次听到假警报都跳起来,也不要为了假象的厄运或绝望预作演练。要夺回人生的主导权,关键是让你的理性之声坐上驾驶室。

在日常生活中,我们常常会被“杏仁核绑架”。说出自己和家人难以理解的话语,做出自己或家人难以理解的行为。我们想改变,却常常被拖进去更深。

比如在婚姻中明明知道一些问题的出现不完全是对方的错,就是忍不住训斥对方,严重的还会引发肢体矛盾。因为公司资源分配问题导致工作结果不太理想,领导不满意的表情,让你一直怀疑自己的能力,压力大到睡不好吃不好,甚至觉得自己不能胜任这份工作。

让人羡慕的是,总有一些人能时刻保持理智,心情舒畅,不受影响。那容易被情绪控制的朋友就没有办法了吗?当然不!其实前面我们已经了解了杏仁核的运行方式,再配合双轨道思维,也能让你破除“杏仁核绑架”,让你面对困难更加从容,心情变的愉悦,日常目标更加容易实现。

1、 了解双轨道思维

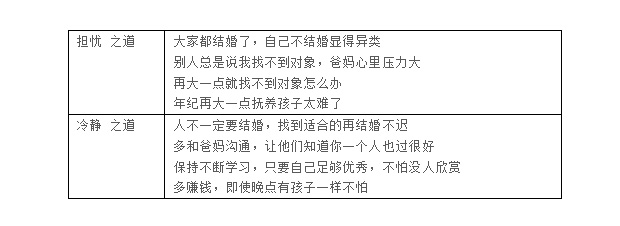

我们的大脑好比一趟列车,从同一个车站可以走向两种不同的方向,一方是担忧之道(情绪),一方是冷静之道(思考)。

当我们被“杏仁核绑架”的时候,会进入第一个轨道,总是害怕坏事发生,身体和精神出现异样感,这个时候做决定特别容易出错。比如每天准时回家的老公突然晚了一小时还没到家,你打电话他也不接,微信也不回。你担忧是不是出了什么事,脑袋里还想到了万一出事了该怎么办,于是精神紧绷,身体开始出冷汗。

此时,请先冷静的深呼吸,放松一下,刻意让自己转向第二个轨道,分析发现其实这个坏事发生的几率很低,自己只是被想法吓住了。10分钟,老公到家了,原因是公司临时开了个会,手机又调了静音。学会用双轨道思维方式,将可帮助你转入更实际的轨道。

现在,写下一个让你非常焦虑的情景,我们用双轨道思维方式来分析下。举例30岁要不要结婚:

从上面表格我们可以看出,从担忧之道看到都是恐惧,但是从冷静之道看到都是希望。想让我们的大脑列车走向哪个方向,完全取决于你自己对于整个情景有何想法。决定留在担忧之道还是冷静之道,也全凭自己选择。

焦虑是紧闭着双眼站在门外所做的想象。当你打开大门,看看里面的实际情况究竟如何时,你的内在理性之音也会自动启动,就好像冰箱里的照明灯一样。---塔玛·琼斯基《内在成长》

2、运用“双轨道思维”,作出正确决策

有了双轨道思维后,我们要如何做出正确的决策呢?推荐德国心理学家吉泽仁提出的“简捷启发式”,这个方法兼顾了情绪和思考的算法,能让我们在有限的信息里,找到问题的解决方法。

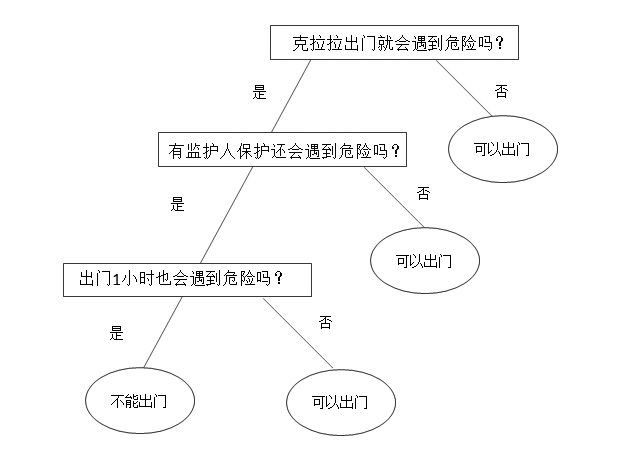

下面,我们用电影中泽塞曼先生来举例,让他出现“杏仁核绑架”的事情是害怕女儿出门遇到危险,如果想要做出是否让女儿走出家门的决定,他可以这样做:

通过“简捷启发式”我们能发现,只要做好安全措施,其实泽塞曼先生完全可以让女儿克拉拉出去散散心,接触下外面的世界,交一些朋友。电影结局正是因为克拉拉离开了家,在山上住的一阵子有朋友的陪伴,看到更广阔的大自然,才让她变的开朗,还重新站了起来。

瑞·达利欧在《原则》一书中说,情绪主要是由潜意识性的杏仁核控制的,而理性思考主要是由意识性的前额皮层控制的。对大多数人而言,生活就是大脑里面情绪和思考永无止境的斗争。有的人能够从中引导个人进化,实现自己的目标,主要是他们经常思考是什么导致了自己出现“杏仁核绑架”。

找出让你出现“杏仁核绑架”的事情,利用双轨道思维法,使用“简捷启发式”来处理看看,也许能发现不一样的解决方法。

04 结 语

“杏仁核绑架”不可怕,把每次出现的它都当做新朋友去对待,多研究多思考,你也能从中引导个人进化,从而实现自己制定的目标。

那么,现在就行动起来吧。