在上下班的公交上、旅途中的火车上都喜欢用手机看电影来打发无聊,如果在没有连网上的情况下,只能用自己的流量来看,这是很多人都吃不消的,那遇到这样的情况怎么办呢?我们可以先在腾讯视频app上面把你想要畅看的影视作品缓存下来,这样即使你在没有网络的情况下也能一样畅看哦,那么视频怎么下载到本地电影?接下来详细为大家介绍:

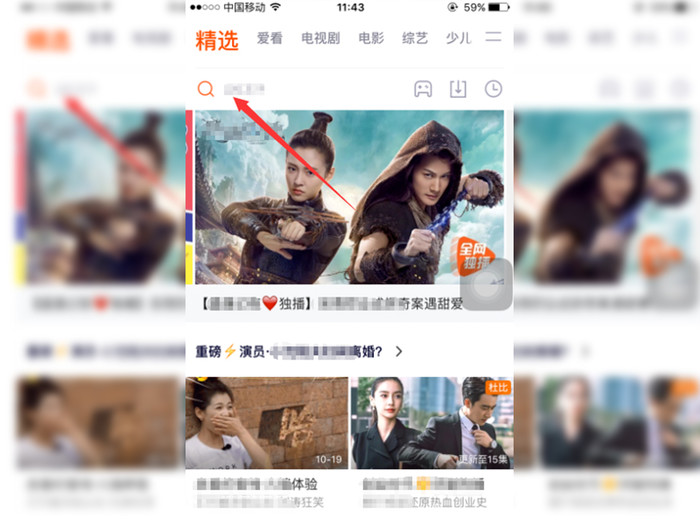

1、在手机上面使用腾讯视频需要下载腾讯视频的app,这里就不介绍下载的过程了,因为非常的简单。打开腾讯视频,进入首页,找到想要下载的视频,或者直接搜索自己想要下载的视频,

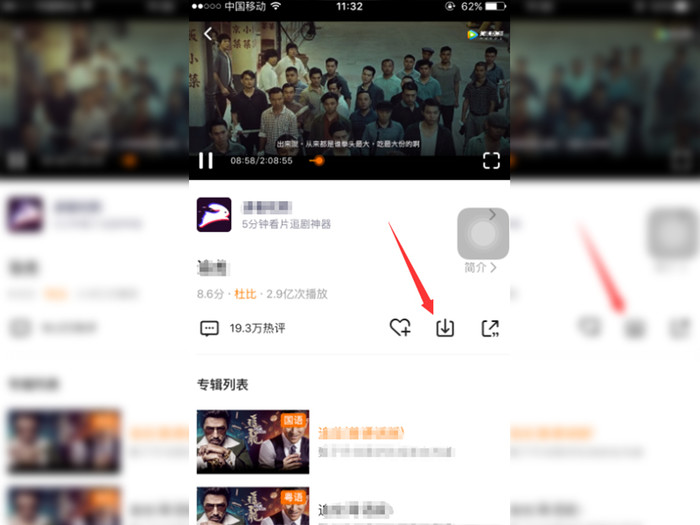

2、找到想要下载的视频之后,点击进入观看视频页面,可以看到所播放视频的下面有一个下载的按钮,点击该下载按钮,

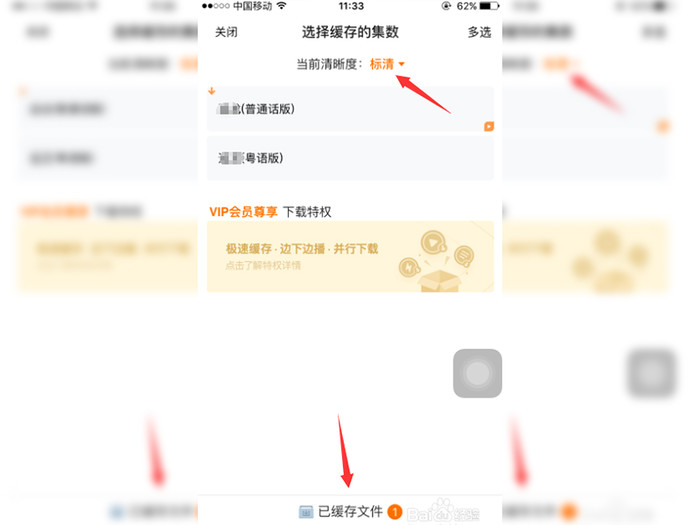

3、然后会让你选择缓存的集数,以及选择视频的清晰度,默认是“标清”的,如果网速快,可以选择“高清”或者“超清”,选择好要下载的视频之后,比如选择了普通话版,然后点击下方的“已缓存文件”,

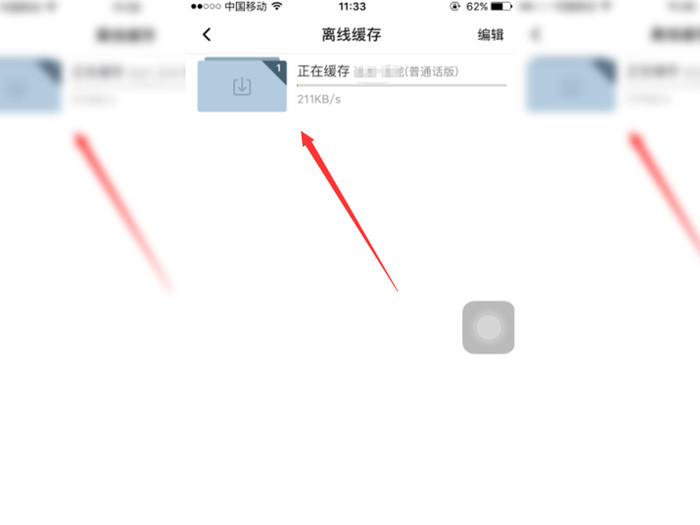

4、接着就可以看到视频正在下载了,包括当前下载视频的网速,以及下载视频的进度,下载的过程一般比较慢,需要等待一会,

5、当然了,一些朋友可能会有疑问,那就是下载完视频之后,去哪里找已经下载好的视频呢,其实很简单,只要打开进入腾讯视频的个人中心,找到其中的“离线缓存”的选项,

6、进入离线缓存选项之后,可以看到,这里面就是你下载的所有视频,包括已经下载好的和正在下载的,

7、等待视频下载完成之后,就可以点击进行离线观看了,也就是在没有网络的情况下也可以观看。

视频怎么下载到本地电影?以上就是怎样把腾讯视频里的视频下载到本地的方法,是不是很简单呢,希望可以帮到大家。

免责声明:由于无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如我们转载的作品侵犯了您的权利,请您通知我们,请将本侵权页面网址发送邮件到qingge@88.com,深感抱歉,我们会做删除处理。