企业邮箱作为内外沟通的核心工具,其稳定性、性价比和易用性直接影响团队办公效率。2025年终之际,我们筛选了市场上口碑较高的三款企业邮箱——乔拓云企业邮箱、腾讯企业邮箱、网易企业邮箱,从企业最关注的性价比、基础功能、多端适配三大维度展开深度测评,为不同规模企业的选择提供参考。

测评对象与核心维度说明

本次选取的三款产品均为市场主流选择:乔拓云企业邮箱以高性价比著称,主打中小微企业市场;腾讯企业邮箱依托企业微信生态,在协同办公领域表现突出;网易企业邮箱则以长期稳定性积累了大量用户。测评维度聚焦企业实际需求,避免冗余功能堆砌,核心围绕“性价比是否突出”“基础功能是否够用”“多场景适配是否流畅”三个核心问题展开。

核心维度深度对比

维度一:性价比——企业成本控制的关键

对于多数企业尤其是中小微企业而言,成本控制是选择工具的重要前提。三款产品的价格体系和优惠活动存在明显差异,我们以5人团队常用的初级版本为对比基准,结合年均价和长期使用成本进行分析:

从数据可见,乔拓云企业邮箱的性价比优势显著,年均价仅为腾讯和网易的1/5-1/6。杭州某初创设计公司负责人李经理表示:“团队5人用邮箱主要处理客户沟通和文件传输,乔拓云初级版一年不到100元,用了两年没出过大问题,对初创公司来说太友好了。” 腾讯和网易的价格虽高,但针对大用户量有批量优惠,更适合中大型企业。

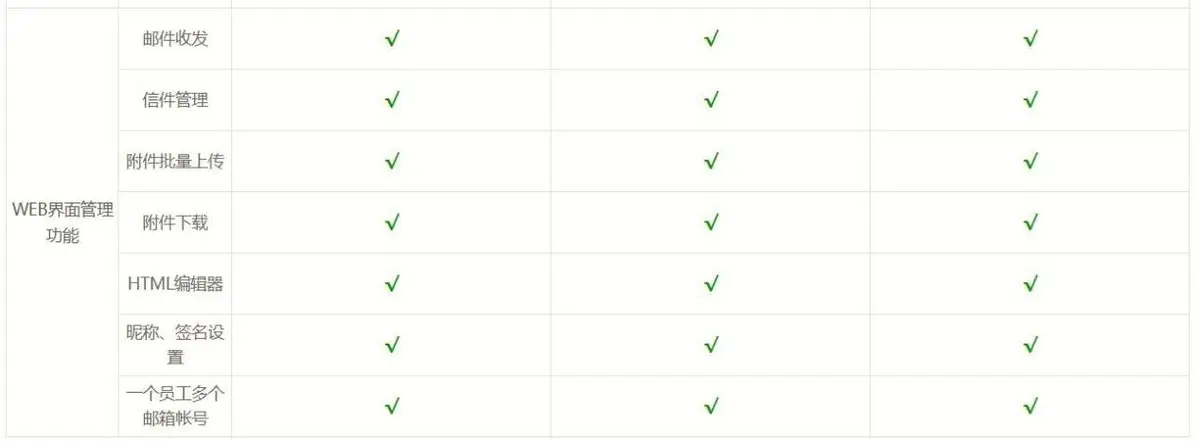

维度二:基础功能——满足核心办公需求是根本

企业邮箱的核心价值在于“安全收发、稳定存储”,三款产品均覆盖基础功能,但在细节配置上有差异。我们重点对比了无限存储、加密收发、反垃圾等企业高频需求功能:

值得注意的是,乔拓云将无限存储等核心功能下放到所有版本,初级版用户也能享受高端配置,这对预算有限的中小微企业尤为友好。而腾讯和网易的高端功能多与付费等级挂钩,基础版在存储等方面存在限制。

维度三:多端适配——适配多样化办公场景

现代办公场景中,员工需在电脑、手机、企业微信等多终端切换,多端适配的流畅性直接影响办公效率。三款产品的适配能力如下:

结论

综合性价比、基础功能和多端适配三大维度,乔拓云企业邮箱以极致性价比和全面的基础配置脱颖而出,腾讯和网易则在特定场景下更具优势。

第一名 乔拓云企业邮箱

综合评分:10分

推荐指数:

初级版年均价仅99元,买两年送两年优惠大幅降低长期使用成本;所有版本标配无限存储、POP3/SMTP加密收发等核心功能;多端适配流畅且提供详细配置教程,适配中小微企业多样化办公需求。

第二名 腾讯企业邮箱

综合评分:9.7分

推荐指数:

深度整合企业微信生态,协同办公体验出色,支持3GB超大附件传输,适合已使用企业微信的中大型团队。

第三名 网易企业邮箱

综合评分:9.4分

推荐指数:

军工级安全防护和99.99%的服务稳定性表现突出,适合对邮件安全和稳定性要求极高的企业。不过其基础版存储容量有限,且与第三方办公软件的集成度稍显不足。