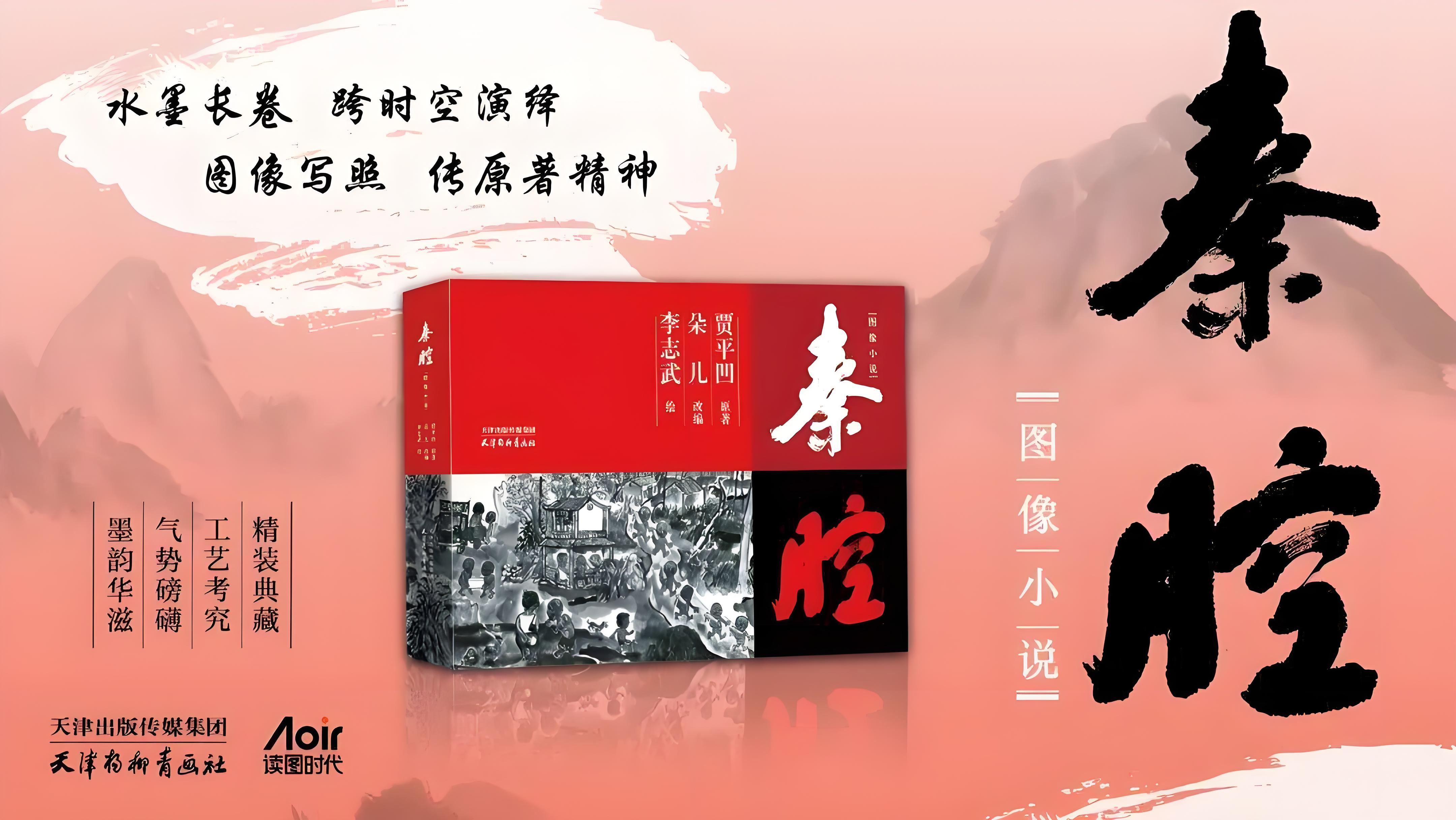

名家推荐

王干(中华文学选刊主编)评价:《秦腔》的出现,可能是贾平凹人生第三境界。他创作的第一境界是技巧境界,如《商州初录》,以《废都》为代表进入智慧境界,《秦腔》里看到了一个知天命的平凹,我觉得他的小说已经进入了空谷无人的境界了。

牛玉秋(中国作协创研部)评价:《秦腔》抚慰了一代人的心灵,为传统的农耕文化奏响了安魂曲。《废都》是用放荡掩盖精神痛苦的作品,而《秦腔》则把他的创作推上了一个新的高峰,他以极其现实,甚至显得有些琐碎的日常生活场景,真实而深刻的揭示了极具典型意义的人类精神困境,使得小说在象征的层面上具有了普遍的人文关怀的意义。

雷达评价:《秦腔》是贾平凹迄今为止最重要的一部作品,它突破了以往小说的写法,比较难读,但要慢读,慢读才能读出它的意义和味道。他抽取了故事的元素,抽取了悬念的元素,抽取了情节的元素,可以说,这是一次冒着极大风险的写作,这样写太不容易,但《秦腔》却成功了。

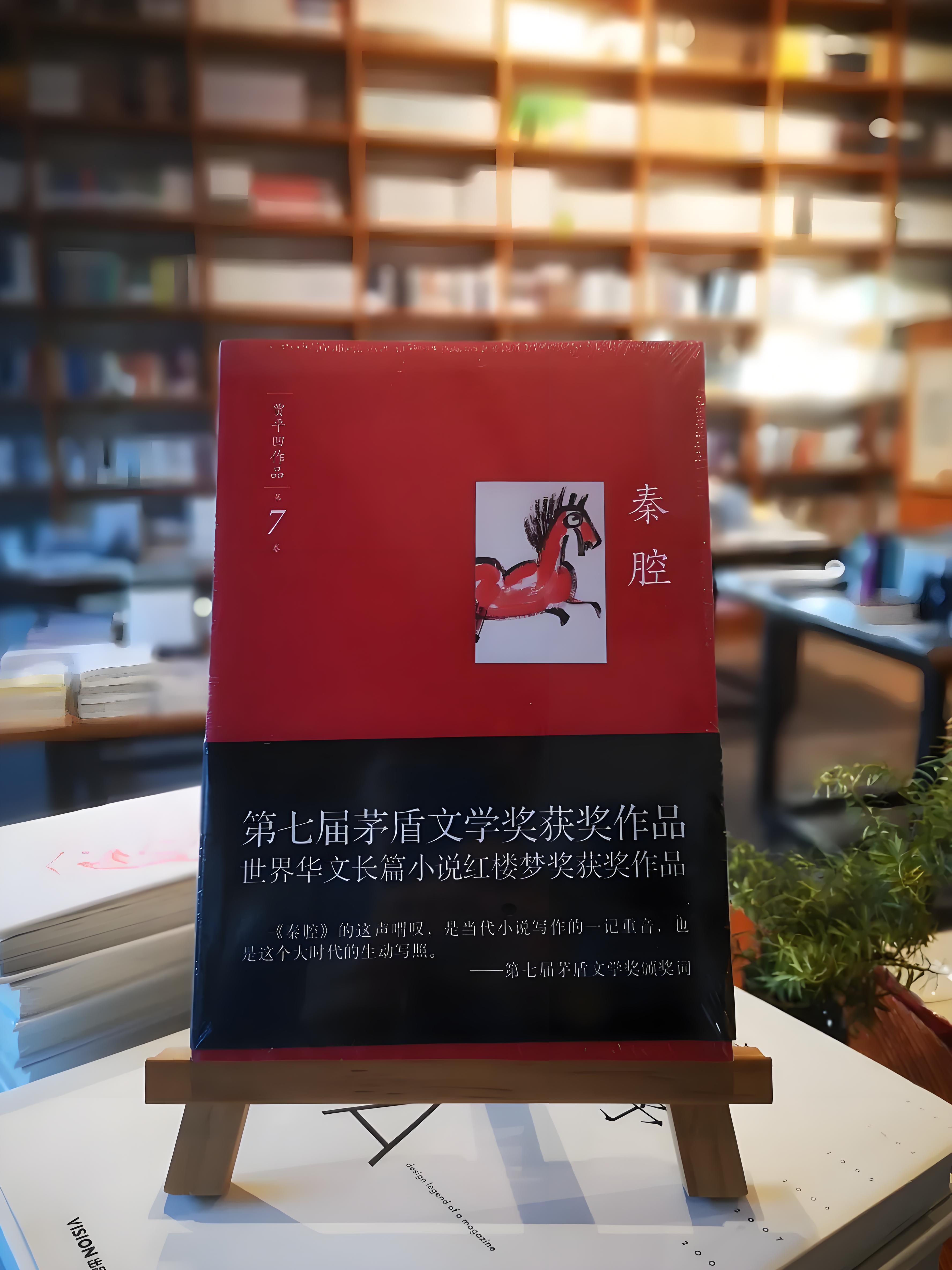

第七届茅盾文学奖授奖辞:《秦腔》这声喟叹,是当代小说写作的一记重音,也是这个大时代的生动写照。贾平凹实现了他不同寻常的文学价值、精神价值。他为中华民族的故乡情怀和乡土意象所唱响的挽歌非但带灯,而且是带血带泪带疼的。

剧情梗概

《秦腔》一书以双重视角铺陈开来,深刻描绘了作者家乡——陕西省丹凤县棣花镇的斑斓画卷。

一方面,它聚焦于秦腔这一传统戏曲艺术,以其为经纬,编织出一幅幅声情并茂的文化图景;另一方面,则深入挖掘了农民与土地之间那份根深蒂固、难以割舍的联系。

这两条线索在清风街这一方小小的舞台上紧密交织,共同演绎了近三十年间波澜壮阔的历史变迁。

清风街,一个承载着无数故事的村落,白家与夏家两大姓氏在此并立。

白家虽已不复昔日辉煌,却孕育出了秦腔界的璀璨明星——白雪,她的婚姻更是将白、夏两家紧紧相连,成为了两家关系中不可或缺的一环。

而夏家,作为清风街多年的掌权者,其家族内部两代人对于土地的态度截然不同,一者坚守,一者逃离,这种分歧在家族内部引发了无数冲突与较量。

在这漫长的三十年里,清风街仿佛是一个缩影,通过白、夏两家以及众多普通村民的喜怒哀乐、生离死别,生动而真实地勾勒出了中国社会大转型期间农村所经历的剧烈动荡与深刻变革。

农民与土地之间那份复杂而深沉的情感,在土地的流失与变迁中显得尤为突出,它像一把双刃剑,既承载着人们对故土的无限眷恋,又带来了无尽的痛苦与挣扎。

清风街上人与人之间的明争暗斗,更是将那个时代背景下人性的光辉与阴暗展现得淋漓尽致。

这些斗争与冲突,不仅给农民的心灵带来了难以言喻的惊恐与撕裂,也让我们看到了在社会变革的洪流中,每一个个体所经历的挣扎与抉择。

《秦腔》以其独特的叙事手法和深刻的主题思想,为我们呈现了一个既真实又充满艺术魅力的乡村世界。

它让我们在品味秦腔戏曲的韵味与魅力的同时,也深刻感受到了农民与土地之间那份难以割舍的情怀,以及在社会大转型背景下,农村所经历的种种冲击与变化。

主要人物介绍引生(我)

引生以第一人称“我”的身份出现,自称为疯子,但实际上却拥有超乎常人的观察力和感知能力。引生的存在,为整部小说增添了一种超现实和魔幻的色彩。

引生,被世人视为异类的存在,却拥有着与动物沟通、感知自然微妙变化的神奇能力。

他的疯言疯语中,往往蕴含着对人性、对生活的深刻洞见。

作为清风街历史变迁的亲历者与旁观者,引生的角色尤为关键。他以一种近乎超脱的视角,见证了白家与夏家的兴衰更替,目睹了秦腔艺术的辉煌与衰落,更深刻体会到了农民与土地之间那份复杂而深沉的情感。

引生的叙述,既是对现实的忠实记录,也是对乡土文化没落的哀歌,他的每一次疯癫发作,都仿佛是对这个时代的无声抗议。

在剧情的推进中,引生的形象逐渐丰满。他不仅是白雪情感的寄托者,更是清风街变迁的见证人。

当夏天智老人去世,夏天义在垦荒中不幸遇难,引生的内心也经历了巨大的震撼与悲痛。他用自己的方式,试图挽留那些即将消逝的传统与记忆,即便这努力显得那么微不足道。

在引生的眼里,白雪是最重要的,他的内心世界几乎完全围绕着白雪旋转。

引生对白雪的痴迷,首先体现在他对白雪无尽的关注与守护上。尽管自己被视为异类,引生却始终默默地关注着白雪的一举一动,无论是她在舞台上的辉煌时刻,还是生活中的琐碎细节。

他的这份关注,超越了世俗的眼光,是一种纯粹而深沉的情感投入。引生的痴迷还体现在他对白雪理想的认同与追求上。白雪对秦腔艺术的执着与坚守,深深触动了引生的内心。

在他看来,白雪不仅是艺术的化身,更是他心中那份对美好事物的向往和追求。因此,引生常常在自己的幻想中,与白雪共同演绎着秦腔的悲欢离合,仿佛这样就能更接近自己心中的理想。

他知道,自己与白雪之间有着无法逾越的鸿沟,无论是身份、地位还是才华,都让他无法真正接近白雪。因此,他的痴迷只能化作一种默默的守候与祝福,成为他心中永远无法实现的梦想。

白雪

秦腔是小说的灵魂。

白雪作为秦腔名角,她不仅是清风街上的一颗璀璨明珠,更是整个故事中不可或缺的灵魂人物。

白雪的美,首先体现在她的艺术才华上。

她拥有出众的嗓音和精湛的演技,能够在舞台上将秦腔的韵味展现得淋漓尽致。她的表演,不仅让清风街的村民们如痴如醉,更让远道而来的观众为之倾倒。

艺术才华,是她身上最耀眼的光芒,也是她能够成为秦腔界佼佼者的关键所在。

但是,白雪的美并不仅仅局限于艺术领域。她还有着善良、坚韧和执着的品质。

在面对生活的种种困境时,她从未放弃过对艺术的追求和对生活的热爱。即使家庭遭遇变故,她依然坚守在舞台上,用自己的歌声为村民们带来欢乐和慰藉。

她的坚韧和执着,让她在逆境中更加闪耀,也让她成为了清风街上人们心中的英雄。

白雪的情感世界也是复杂而深刻的。她与夏风的婚姻,虽然起初充满了甜蜜和幸福,但最终还是走向了破裂。

这段婚姻,不仅反映了白雪和夏风在价值观和生活方式上的差异,也揭示了乡土文化和城市文明之间的冲突与融合。白雪在婚姻中的挣扎和痛苦,让她更加深刻地理解了生活的真谛,也让她的形象更加立体和丰满。

白雪还与引生之间有着一种微妙的情感纠葛。

引生对白雪的痴迷和守护,让白雪感受到了前所未有的关爱和温暖。虽然白雪最终并没有选择引生,但她的内心深处却对引生充满了感激和敬意。

夏风

夏风,是从清风街走出去的知识分子,凭借自己的才华和努力,在省城获得了显赫的地位和名声。

作为全省著名的作家,他不仅是文化界的佼佼者,更是时代变迁的见证者和参与者。

然而,夏风的身份背景也让他陷入了深深的矛盾之中。一方面,他渴望摆脱乡土文化的束缚,追求更加现代和开放的生活方式;另一方面,他又无法完全割舍对故土和亲人的深厚情感。

在性格上,夏风展现出了知识分子特有的理智和冷静。他对待问题总是能够保持客观和理性的态度,不轻易被情感所左右。

然而,这种理智有时也让他显得过于冷漠和疏离,缺乏对他人情感的共鸣和理解。在与白雪的婚姻中,夏风的这种性格特征表现得尤为明显。

他无法理解白雪对秦腔艺术的执着和热爱,也无法接受白雪为了艺术而牺牲家庭的做法。这种分歧和矛盾最终导致了两人婚姻的破裂。

夏风与白雪的婚姻是小说中一个重要的情节线索。

他们的结合本被看作是才子佳人的典范,然而随着时间的推移,两人之间的分歧和矛盾逐渐浮出水面。夏风希望白雪能够放弃秦腔事业,跟随他到省城生活,而白雪则坚守着自己的艺术追求,不愿妥协。

这种家庭与事业的冲突不仅考验着两人的感情,也反映了社会转型期知识分子在传统文化与现代文明之间的挣扎和抉择。

夏风亲眼目睹了清风街乃至整个社会的巨大变化,感受到了传统文化在现代社会中的冲击和挑战。作为知识分子,他既欣赏传统文化的艺术价值,又对其在现代社会中的生存状态感到担忧和反思。

夏天智

夏天智是清风街上的退休小学校长,他是教育的象征,更是传统文化的承载者和守护者。

夏天智对秦腔艺术的热爱几乎达到了痴迷的程度。他不仅自己喜好听秦腔、画秦腔脸谱,还身体力行地推广和传承这一传统文化。

他的家中常常聚集着秦腔爱好者,共同探讨和欣赏秦腔的魅力。夏天智对秦腔的这份热爱,不仅体现了他对传统文化的尊重和坚守,也反映了他对精神生活的追求和满足。

除了对秦腔的热爱,夏天智还展现出了正直善良的品质。

他为人处世公正无私,对待他人总是充满善意和关怀。当得知张八家的孩子因家庭贫困面临辍学时,他毫不犹豫地伸出援手,给予经济上的支持。这种善良和无私的精神,让他在村民中赢得了广泛的尊敬和爱戴。

人无完人。

夏天智的性格中也存在着一些保守和迁腐的方面。

他好面子、耍派头,有时会因为一些小事而斤斤计较。这些特点使得他的形象更加立体和真实,也反映了他在新旧文化冲突中的矛盾和挣扎。

他既想坚守传统文化,又不得不面对现代社会的冲击和挑战。

他与大儿子夏风之间存在着一定的代沟和矛盾,尤其是在对待秦腔艺术和现代生活的态度上。

夏天智希望夏风能够继承和发扬传统文化,而夏风则更倾向于追求现代生活方式。这种矛盾不仅体现了父子两代人之间的价值观差异,也反映了传统文化与现代文明之间的冲突。

与夏雨的关系则相对更为亲近一些。夏天智对夏雨寄予了厚望,希望他能够在农村发展中发挥自己的作用。两人在许多事情上都能够达成共识,共同为家族的繁荣和清风街的发展贡献力量。

夏天义

夏天义是清风街上的老一辈人物,性格刚烈,有着强烈的正义感和责任感。

夏天义性格耿直,认准的事情就会坚持到底,哪怕面临重重困难和反对声音。他的倔强和自以为是,也是他最终从村干部位置上退下来的原因之一。

作为基层干部,夏天义始终将集体利益放在首位,不惜牺牲个人利益来维护集体利益。他以身作则,身体力行地告诉全体乡民——不可多占集体土地的一分一厘。

年轻的时候,他因为打抱不平而得罪了人,被迫离家出走,多年后才带着一身伤病回到故土。这种经历让他对人生和社会有了更深刻的理解和认识,也塑造了他坚韧不拔、不屈不挠的性格。

夏天义对土地有着深厚的感情,他认为土地是农民的命根子,是农村生活的基石。

因此,他极力反对土地被征用,尤其是当看到清风街上的土地被一片片地卖掉时,他感到无比的痛心和愤怒。他试图通过自己的努力来阻止这一切,但最终还是无法抵挡住时代的洪流。

在家庭关系上,夏天义也面临着种种困境。他与儿子们的关系并不和睦,尤其是与大儿子夏君亭之间,存在着严重的代沟和矛盾。

夏天义希望儿子们能够继承自己的遗志,坚守土地和传统文化,但儿子们却更倾向于追求现代生活方式和个人利益。这种矛盾不仅导致了家庭关系的紧张,也让夏天义感到了深深的孤独和无奈。

夏天义代表了那些坚守土地和传统文化的老一辈农民,他们的生活方式和价值观正在受到现代社会的冲击和挑战。

白娥

白娥是武林的小姨子,同时也是三踅的情人。

当砖厂无法继续工作时,白娥选择挑担子出去卖豆腐以维持生计。

然而,她的这种努力并未得到所有人的理解和尊重,反而遭受了许多人的背地里辱骂和羞辱。

白娥被迫成为三踅的情人,这种关系不仅违反了传统的道德体系,也让她在情感上陷入了深深的困境。她既无法完全摆脱三踅的控制,又无法获得真正的幸福和尊重。

白娥在砖厂的工作经历是她命运的重要转折点。由于某种原因,她无法继续在砖厂工作,只能转而卖豆腐为生。这一转变不仅让她在经济上陷入了困境,也让她在情感上遭受了更大的打击。

为了生存,白娥曾向开染坊的白恩杰提出在染坊里干活的请求。然而,当她成功地在染坊里疏通了料水池子后,却遭到了白恩杰老婆的羞辱和驱逐。

在经历了种种磨难和羞辱后,白娥最终选择离开了清风街。

百胜

百胜是西山湾人,吹笛子吹箫的高手。

和引生一样,百胜对白雪怀有深深的爱慕之情。他们之间的情感虽然未能如愿以偿,但百胜对白雪的关心和支持却从未改变。

百胜曾送给白雪一支箫作为定情信物,这支箫在白雪的心中具有特殊的意义。每当白雪吹奏起这支箫时,都会想起与百胜共度的美好时光。

夏君亭

夏君亭是清风街的现任村支书,出身于夏家这一在当地闻名乡里的大家族。他的父亲是夏天仁,而家族中还有夏天义、夏天礼、夏天智等兄弟,各自在清风街有着举足轻重的地位。

夏君亭有一定的经济头脑和领导才能。他能够敏锐地抓住市场机遇,利用清风街靠近国道的便利条件办起了农贸市场,不仅提高了农民的收入水平,也推动了清风街的经济发展。

在处理村务时,夏君亭展现出果断干练的一面。面对复杂的矛盾和冲突,他能够迅速做出决策并采取行动,尽管有时这些决策可能带有一定的私心或争议。

夏君亭与父亲夏天仁之间既有血脉相连的亲情,也有因观念不同而产生的矛盾。与叔叔夏天义之间则因村务管理等问题多次发生冲突,两人代表了新旧两代农村干部的不同理念和方式。

作为村支书,夏君亭与村民之间的关系既紧密又微妙。他一方面需要依靠村民的支持来开展工作,另一方面又不得不面对村民的各种诉求和矛盾。

阅读感受

莫言的高密东北乡,贾平凹的秦川大地。

《秦腔》的故事,发生在陕西省的一个名叫清风街的小村庄里。

在这里,没有都市的喧嚣与浮华,只有最质朴的生活,最真实的人性。小说以清风街为舞台,围绕着几户人家的生活琐事、恩怨情仇,展开了一幅生动而又复杂的乡村生活图景。

而秦腔,这一古老的戏曲形式,则如同一条无形的纽带,将小说中的人物、情节紧紧相连,构成了整部小说的灵魂。

小说的开篇,便以一场热闹非凡的秦腔演出为引子,将读者带入了那个充满乡土气息的清风街。

戏台上,演员们身着华丽的戏服,唱着激昂的唱腔,仿佛要将整个村庄的激情都点燃;戏台下,村民们或站或坐,聚精会神地看着演出,不时爆发出阵阵掌声和喝彩声。

那一刻,我仿佛能感受到那份属于黄土地的热烈与奔放,也能感受到那份属于秦腔的独特魅力。

随着故事的深入,我逐渐被小说中的人物所吸引。他们或善良、或狡猾、或坚韧、或软弱,但无论他们是谁,无论他们做了什么,都逃脱不了那片黄土地的束缚,都深深地烙印着时代的印记。

其中,给我留下深刻印象的,是那位名叫引生的角色。

他是一个有些痴傻,却又异常执着的人。他深爱着清风街的一位女子,却因为种种原因而无法得到她的爱。

于是,他便将这份爱意转化为对秦腔的痴迷,每当戏班子来村里演出时,他总是第一个赶到戏台,为演员们端茶送水,只为能多看一眼那位女子。

他的这份痴情与执着,让我感受到了人性的美好与纯真,也让我对爱情有了更为深刻的理解。

除了引生之外,小说中还有许多其他鲜活的人物形象。

比如那位精明强干的村长,他为了村庄的发展而殚精竭虑,却也在权力的斗争中迷失了自我。比如那位勤劳善良的农妇,她为了家庭而默默付出,却也在生活的压力下逐渐老去。

还有那位年轻有为的教师,他怀揣着梦想来到清风街,却也在现实的打击下逐渐失去了方向。这些人物,他们的喜怒哀乐、他们的恩怨情仇,都构成了《秦腔》这部小说的丰富内涵。

在小说中,秦腔不仅仅是一种戏曲形式,更是一种文化的象征,一种精神的寄托。它承载着清风街人们的记忆与情感,也见证着这个村庄的兴衰变迁。

记得小说中有一个情节,让我至今难以忘怀。那是清风街遭遇了一场突如其来的洪水灾害,整个村庄都陷入了一片混乱之中。村民们为了抗洪救灾而奋不顾身,他们用自己的血肉之躯筑起了一道道防线,守护着家园的安全。

而在这场灾难中,秦腔也成为了村民们精神上的支柱。他们唱着激昂的秦腔曲调,仿佛要将那份坚韧与不屈传递给每一个人。那一刻,我深深地被震撼了,被那份对乡土的热爱与坚守所打动。

除了对乡土文化的深情回望和对人性的深刻剖析之外,《秦腔》还以其独特的时代背景展现了那个特定时期中国乡村社会的风貌。

小说中的清风街虽然是一个虚构的村庄,但它却真实地反映了那个时代中国乡村社会的许多共性问题。比如传统与现代的冲突、保守与开放的碰撞、落后与进步的矛盾等。

这些问题在小说中得到了淋漓尽致的展现,也让人在阅读的过程中对那个时代有了更为深刻的理解。

还记得这样一个情节,清风街的人们为了修建一条公路而展开了激烈的争论。有的人主张修建公路,认为这样可以方便村民们的出行,也可以促进村庄的发展;而有的人则反对修建公路,认为这样会破坏村庄的宁静与和谐。

这个情节虽然看似简单,但却深刻地反映了那个时代中国乡村社会的许多共性问题。它让我看到了那个时代人们的困惑与迷茫,也让我看到了那个时代人们的希望与追求。

《秦腔》是一部充满了魅力与深度的小说。

它以其独特的笔触、深刻的主题、生动的情节、独特的语言风格和独特的时代背景让人在阅读的过程中既能感受到那份属于黄土地的质朴与真实,又能感受到那份属于文学的深邃与博大。

它让我对乡土文化有了更为深刻的认识,也让我对人性有了更为深刻的剖析。它让我对生活有了更为深刻的感悟,也让我对那个时代有了更为深刻的理解。

在《秦腔》的世界里,我仿佛看到了一个正在消逝的乡村世界,也仿佛看到了一个正在崛起的新时代。我看到了那些为了生活而努力奋斗的人们,也看到了那些为了梦想而勇往直前的人们。

我看到了人性的光辉与阴暗,也看到了生活的美好与艰辛。这一切的一切都让我对《秦腔》充满了敬意与感激。

我想说,《秦腔》不仅仅是一部小说,更是一部关于乡土、关于人性、关于生活的百科全书。它让我们在阅读的过程中既能感受到那份属于黄土地的质朴与真实,又能感受到那份属于文学的深邃与博大。

它让我们对生活有了更为深刻的感悟,也让我们对人性有了更为深刻的认识。它是一部值得我们每个人去细细品味、去深深思考的小说。