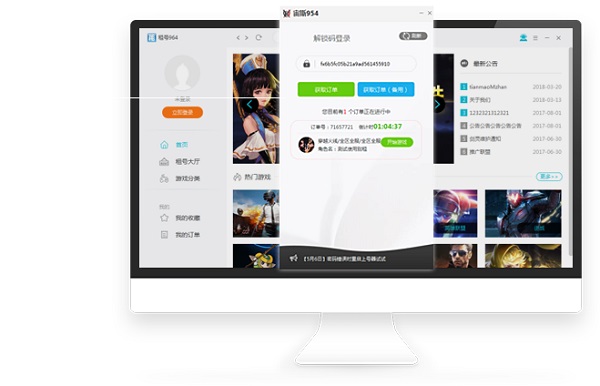

宙斯自助租号器官方版是一个十分受欢迎且专为游戏玩家打造的一款自助上号器,宙斯自助租号器是宙斯租号平台的专用上号器,在租号平台租赁借的账号,只有使用该软件才可以登录,且采用高强度加密技术,不会泄露密码。宙斯自助上号器同时还具备屏蔽恶意插件以及反外挂功能,出租账号玩家不会担心租号者使用第三方非法程序给自己的账号带来封号风险。

宙斯自助租号器软件介绍

宙斯自助租号系统是专为游戏玩家打造的一款自助上号器,你可以在宙斯自助上号器中租借到lol、守望先锋、QQ飞车、逆战、CS-online、跑跑、CF、王者荣耀、天天酷跑、球球大作战、YY、H1Z1的账号,通过这个上号器,你可以直接登录游戏,非常的方便,最重要的是你还可以租到各大视频网站的VIP账号。

宙斯自助租号器支持游戏

剑灵、使命召 唤OL、地下城与勇士、英雄联盟、反恐精英OL、逆战、QQ飞车、跑跑卡丁车、枪神纪、NBA2KOL、守望先锋、王者荣耀、天天酷跑、穿越火线:枪战王者、英魂之刃、球球大作战、H1Z1、各大视频网站VIP账号、YY

软件特色操作方便,坐享其成

宙斯自动上号系统为商家提供了一个强大的选号平台,更加方便商家操作

保证安全专业级反外挂

透视,自瞄,,飞天...我们的软件可以通过智能检测识别出新型外挂

使用安心

无需担心恶意用户,本系统共有上万个小伙伴被拉入全网黑名单

宙斯自助租号器安装步骤

1、双击安装包进入安装向导,点击浏览可更改软件的安装位置,点击快速安装开始安装程序

2、软件安装时,需要关闭杀毒软件才能继续安装

3、软件安装完成,点击立即体验结束安装

宙斯自助租号器使用说明

1、手动打开游戏客户端。(LOL请打开TGP游戏助手)

2、打开宙斯自助上号器电脑版,复制解锁码,点击主站点上号。

3、点击上号器上面的 登陆游戏按钮,会重新打开游戏客户端。

4、在输入帐号的地方点一下,按F9自动输入帐号密码。

宙斯自助租号器常见问题

密码错误怎么办?

问题描述:输入账号密码时错误,导致上号器显示不安全或无法登录。

解决建议:核对账号密码是否正确,确保输入无误。如遗忘密码,可联系号主或平台客服协助找回。