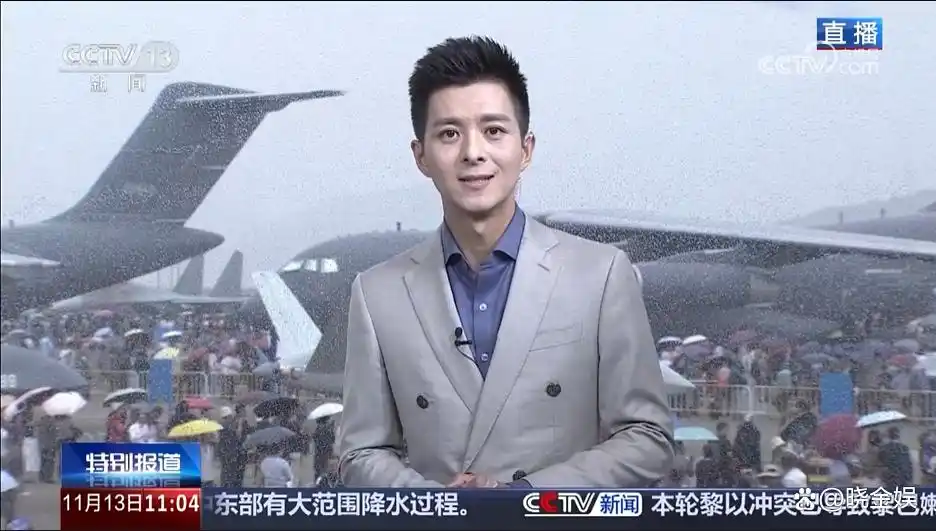

男主播王言主持CCTV-13全新节目《长空鹏程》!

2024年11月13号中午11:00,中央广播电视总台新闻频道播出了全新节目《长空鹏程》,《长空鹏程》节目是为了配合第十五届中国国际航空航天博览会而推出的,可以说这个《长空鹏程》节目也是临时推出的和大型活动有关的临时性节目。

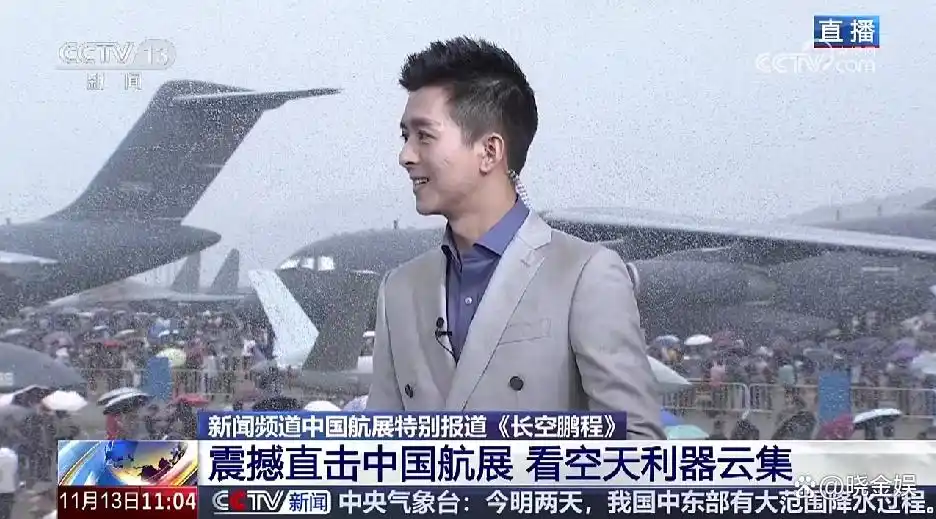

据了解,11月12日,第十五届中国国际航空航天博览会(以下简称“中国航展”)在珠海正式拉开帷幕。本届航展,一批代表世界先进水平的“高、精、尖”展品集体亮相,展品全维度涵盖“陆、海、空、天、电、网”,全方位展示世界航空航天及国防领域科技的创新成果和辉煌成就。

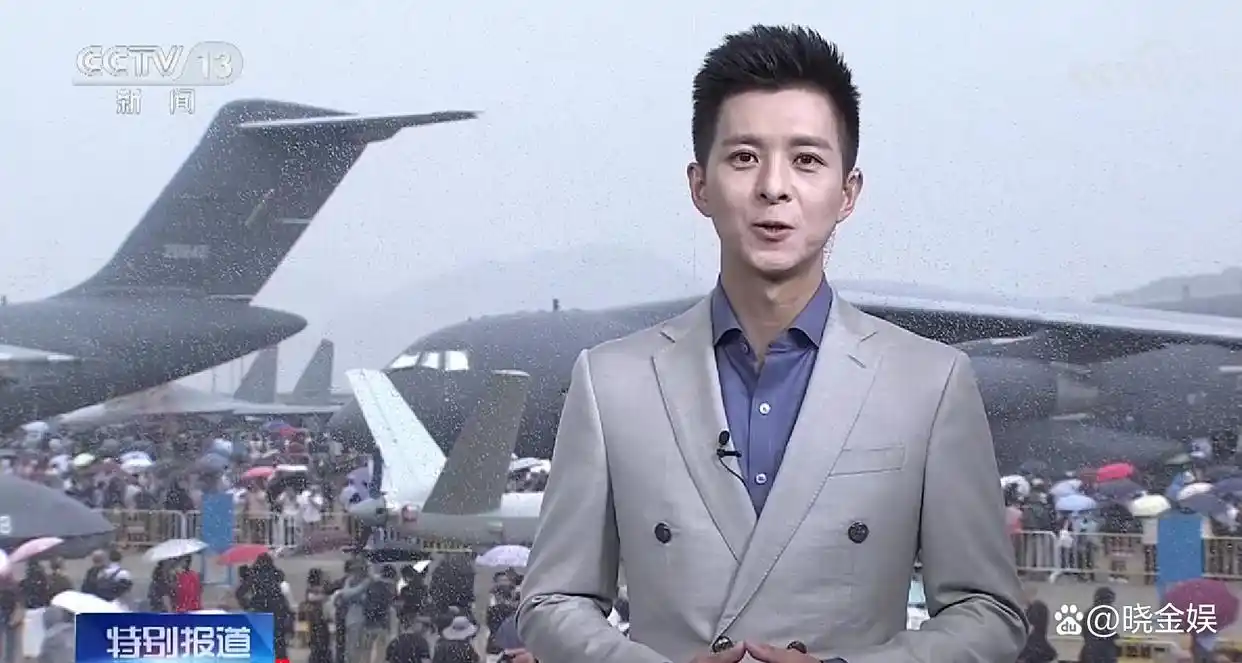

王言此次在《长空鹏程》节目中的表现非常惊艳。

王言主持CCTV-13全新《长空鹏程》——站播方式很特别,站就站吧,前面还有主播台

第一个亮点就是《长空鹏程》节目的开场很亮眼,在央视所有新闻节目中主要有2种模式,第一种模式是坐播,像《朝闻天下》节目就是这样,两位播音员坐在主播台前主持节目,还有一种是站播,像《东方时空》节目就是这样,主持人站在演播室内主持。但是《长空鹏程》节目则和此前的节目都不同,因为主持人是站在主播台前主持。这个方式很新颖,因为网友站播,而且前面还有主播台。

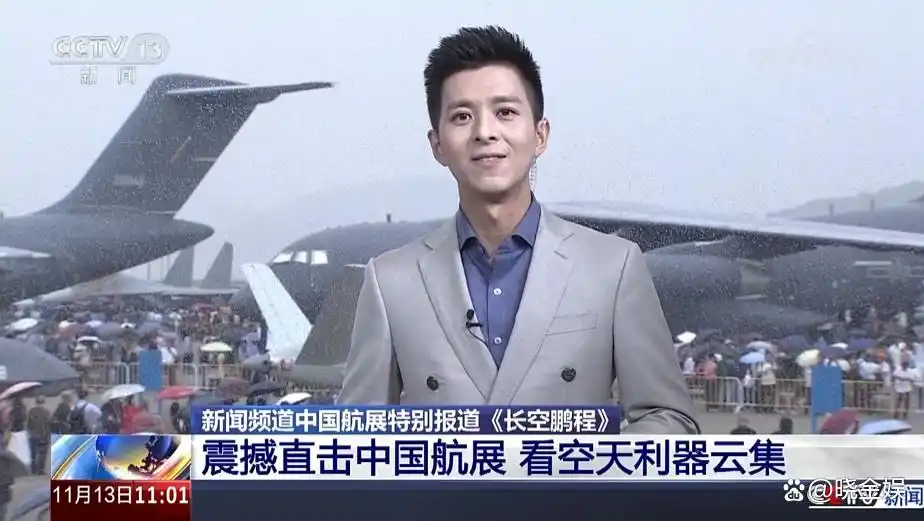

王言主持CCTV-13全新《长空鹏程》——比主持《新闻直播间》的时候好像年轻了十多岁的样子

第二个亮点就是王言在《长空鹏程》节目中很精神,很帅气,很阳光。王言现在也算是央视新闻频道的中生代了,但是如果拿王言此次在《长空鹏程》节目中的主持表现同主持《新闻直播间》等节目节目相比的话,会出现一个很有意思的现象,那就是主持《新闻直播间》的网友看上去非常成熟,甚至是那种大叔的既视感,但是主持《长空鹏程》节目的王言则一下年轻了10多岁的样子,看上去青春洋溢。

总之,此次主持《长空鹏程》节目的网友非常惊艳,最后,我们也期待在未来的时间王言能够走上更高的舞台。祝福王言!